今日から三日間、東海地方を旅行するために旅出った。

はずなのだが、iPhone に残っている写真を時系列順にたどると何だかややこしいことになっている。

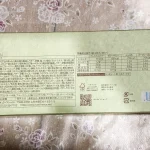

まず初めの写真は今日の午前 0:50 頃のもので、場所は埼玉県は三芳パーキングエリアのものだ。たぶんこれは旅行とは関係なく、おそらく晩ご飯か何かを食べにいったついでに寄ったのだと思われる。で、甘物を買ったと。買ったのは『どら一 日向夏カスタード』と『大地のパイ 紅はるか』の二つで、これらを選んだ理由は解っている。

どら一はなんと愛媛県人なら誰もが知っている和菓子メーカー『ハタダ』のお菓子だ。ハタダといえば一六にならんでタルトが有名だが、こういうのも作ってるらしい(サイト主は愛媛県松山市出身)。

そしてもう一つの大地のパイはもっと知名度が高いうなぎパイのメーカー『春華堂』のお菓子なのだ! これから東海地方へいくのでちょうど良いチョイスではなかろうか?

しかしこの二つがまさか埼玉に進出しているとは……流通の世界は恐ろしい。

あれだよ、縄文時代に神津島で産出された黒曜石が本州でも見つかってるくらいの感動だよ!<ヲイ

もしくは出雲で発見された銅鐸の鋳型が奈良のものだったくらいの感動だよ!(ぇー

というわけで、このあと寝て、朝 11 時頃出発する。遅い出発だ。というのも、今日は健康診断なのだ(汗

なのでまずは芝公園へ。

そして 15 時頃、静岡方面へと出発した。有り難いのは芝はすぐ近くに首都高のインターがあり、しかもそこからすぐに東名高速道路につながる首都高へと分岐する谷町ジャンクションがあるので自宅から向かうよりもかなり楽に東海地方へと出られる。

今回の東海地方旅行の目的は、主に以下の 4 つだ。

- 富士市名物、つけナポリタンを食す

- 天下布武 織田信長バナナを買う

- 飛騨牛を食う&買う

- クマゼミの声を録る

4 はなんかもう 2015 年の夏から言ってるけど、未だに成功してないwww

まぁそもそも録りに行ってない年もあるんだけどね(汗)。収録そのものが成功しない理由は後ほど。

さて目指すは富士市だ。つけナポリタンとはいったいどんなものなのか? だってさ、スパゲティの麺ってつるっとしていて液体があんまり絡みそうにないじゃない? なんか素通しみたいな。とはいえ、大勝軒が使用していた丸山製麺の麺はスパゲティみたいに凹凸がないつるつるの麺だったような気がする(汗)。大勝軒もたしかつけ麺だよなぁ……と思いつつ……。

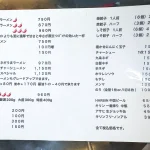

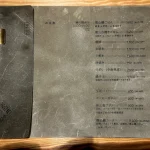

来たのはイルポンテというイタメシ屋さん。ここでつけナポリタンを出しているのだ!

というわけで三枚目、4 枚目がそれだっ! シラスにマッシュルームのスライスが乗っているがイイネ!

つけ汁の方はどうだ? なんか勝手にケチャップを水で薄めたような、うっすい味になってないかと心配しつつ、麺を通して見ると……?

はい、まったく覚えてません!(爆)

いやー、写真見ても、なーんも味が思い出せないのよね(汗

不味くはなかったんだとは思うんだけど……美味しくもなかったのかなぁ? イルポンテさんごめんなさい!! この日記を書いているのが一年以上経った 2025 年の 8/29 ということもあり……もー、味はなーんにも思い出せないんだよねぇ。でもさ、他の記事も一年以上経った後に書いてるけど、ちゃんと味が書けてるのもあるじゃない?

なんだろうなぁ~~。興味の違いかなぁ?

たぶん、記憶にのこるほどの衝撃はななったんだろう……。

それにしてもイルポンテは店内も広くてキレイだし、オシャレだった。ボクが入店した時間は 18 時になる前でお客さんは誰もいなかったんだけど、たぶん地元では人気のイタリアン レストランなんじゃないかなぁ。そして最後の気温の写真はこの富士市でのもの。18:30 でも 30℃オーバー。

それからお風呂に入りに行く。おふろcafe bijinyu っていうところ。硫黄泉があるらしいんだけど、ぜんぜん臭いはしなかったなぁ。ただおふろ cafe と名乗るだけあって、カフェ関連が充実してた。この段階で 21 時。

で、泊まるところを探す。といっても猛暑が続くこのシーズン、車中泊は命に関わる。だが、勝算はあった。というのも静岡県の北側には南アルプスがそびえており、ある程度の標高までは車で行けることが解っている。そっちのほうに道の駅があればそこでエンジンをまったくかけずに車中泊できるのではないか!?

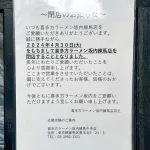

というわけで来ました『道の駅信州平谷』。気温も写真の通り。思わず勝利のガッツポーズである。というわけで健康診断があったために遅い出発となったが、とりあえず目的の一つは達成できたので由としよう。明日は道の駅が開店する前に出発せねば……!

- 今夜のヘビロテ -> Inca / Midway